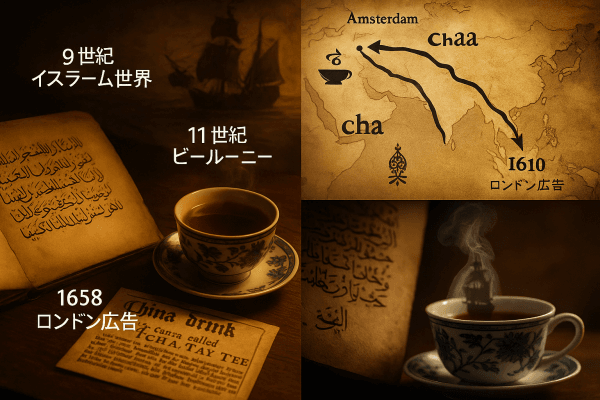

— 9世紀アラビア史料と11世紀ビールーニー、そして17世紀ヨーロッパ上陸まで

結論(要点)

- 9世紀中葉(851年ごろ)、アラビア語地理・見聞記『Akhbār al-Ṣīn wa’l-Hind(中国とインドの消息)』は、中国で熱湯を注いで葉から作る飲み物が高価に販売される様を記録。“茶”の飲み方=現象を西アジア知識人が把握していたことがわかる。 gallica.bnf.fr

- 11世紀前半、大博物学者アル=ビールーニーは『サイダナ(薬物誌)』でčāy(茶)を項目として扱い、白・緑・紫・灰・黒の五種を挙げて白茶最上と記述。イスラーム学術語彙としての**“茶(čāy)”の語形**が確立している。 Encyclopaedia Iranica

- 対してヨーロッパは、17世紀になってオランダ東インド会社(VOC)が1610年に初めて茶葉をアムステルダムへ運び込み(記録上)、1658年にロンドンで史上初の新聞広告が出る段階でようやく市民社会に登場。 globalcapitalism.history.ox.ac.ukThe Fitzwilliam Museum

つまり、ヨーロッパの“初広告(1658)より約800年前/初輸入(1610)より約750年前に、イスラーム世界の文献は茶の現象と語形をすでに押さえていた──というのが史実の芯です。

9世紀:アラビア語が見た「熱湯+葉=飲み物」

原文(仏訳1718 の対照引用・短文)

“en y versant de l’eau chaude, une boisson … se vend dans les boutiques.”(熱湯を注いで作る飲み物が市中で売られる) gallica.bnf.fr

この記述のアラビア語本文はReinaud 1845の阿文テキストで版面確認できます(BnF/Internet Archive)。“熱湯で葉を浸し、商品として売る”という抽出法と流通に触れており、茶の飲用実践を示す最古級の外部証言として扱われています。 アーカイブ

参照版面:

・BnF Gallica(Renaudot 1718 仏訳、画像/OCRモードあり)。 gallica.bnf.fr

・Internet Archive(Reinaud 1845 阿文+仏訳、PDF/単ページ画像DL可)。 アーカイブ

11世紀:ビールーニー、『サイダナ』に“čāy(茶)”

Encyclopaedia Iranicaは、ビールーニー『サイダナ』におけるčāyの項目を次のように要約します。

「11世紀前半の『サイダナ』で**茶(čāy)とその飲用(中国・チベット)**に触れ、**五色(白・緑・紫・灰・黒)**を立て、白茶を“最上(afḵar al-anwāʿ)・希少(nāder al-wojūd)・身体作用が最も強い”とする(p.128/英訳p.105)」 Encyclopaedia Iranica

すなわち、9世紀の**“現象記述”に続き、11世紀には“語形(čāy)”が学術文脈で明確化**。これはイスラーム世界が茶という対象を「概念」として把握していたことを示します。

※『サイダナ』のスキャンはInternet Archiveで全編閲覧・DL可(版差はあり、見出しの表記揺れに注意)。 Encyclopaedia Iranica

ヨーロッパ上陸:17世紀—1610→1658→“流行”

- 1610年:オランダ東インド会社(VOC)が最初の茶葉をアムステルダムに搬入したとする学術教材(オックスフォード大学サイト)があり、1640年代から半定期的な輸送が始まると記述。 globalcapitalism.history.ox.ac.uk

- 1658年:ロンドンのコーヒーハウス《Sultaness-Head》が新聞に英国初の茶広告を出稿。広告文は**“That Excellent, and by all Physitians approved, China drink… called Tcha / Tay / Tee”。これは“Tcha(茶)/Tay/Tee(テー)”という語形の二系統**(陸路:cha、海路:te)を示唆する有名史料。 The Fitzwilliam Museum

参考:フィッツウィリアム博物館の解説ページは、1658年の広告文のキーボキャプションを掲載。 The Fitzwilliam Museum

年表(“現象”と“語形”の二本柱)

- 851年ごろ(9世紀中葉):『Akhbār al-Ṣīn wa’l-Hind』に熱湯抽出の飲料が市中で売られる旨。=現象の初記述(外部観察)。 gallica.bnf.frアーカイブ

- 11世紀前半:ビールーニー『サイダナ』でčāy(茶)の語形と分類(白・緑・紫・灰・黒)、白茶最上。=語形の確立(学術)。 Encyclopaedia Iranica

- 1610年:VOCが初の茶葉搬入を記録。 globalcapitalism.history.ox.ac.uk

- 1658年:ロンドンで英国初の新聞広告。「Tcha(茶)/Tay alias Tee」。 The Fitzwilliam Museum

補注:ペルシア・西アジアにおける飲用習慣の広がりはモンゴル期(13世紀以降)とする整理が有力。嗜好飲料としての本格的普及は近世〜近代で、19世紀のコーヒー→茶への転換が決定的。 Encyclopaedia Iranica

原文ミニ対照(引用25語以内)

- Akhbār(仏訳・1718)

“… en y versant de l’eau chaude, une boisson … se vend …”(熱湯を注いで作る飲み物が売られる) gallica.bnf.fr - ビールーニー(Iranica要約)

“five varieties … white … best (afḵar al-anwāʿ), very rare (nāder al-wojūd)”(五色、白茶最上・希少) Encyclopaedia Iranica - ロンドン1658 広告句

“China drink … called by the Chineans Tcha, by other Nations Tay alias Tee”(中国飲料=Tcha/Tay/Tee) The Fitzwilliam Museum

まとめ(メッセージ)

“欧州は17世紀、イスラーム世界は9–11世紀。”

記録=9世紀の“現象”、概念=11世紀の“語形”、消費文化=17世紀欧州の“市場”。この三段を押さえると、茶のグローバル史はぐっと立体になります。

参考・一次/学術ソース

- BnF Gallica:Renaudot(1718)『Anciennes relations…』(画像/OCR)。 gallica.bnf.fr

- Internet Archive:Reinaud(1845)『Relation des voyages…(Texte arabe)』。 アーカイブ

- Encyclopaedia Iranica「ČĀY」:ビールーニー『サイダナ』の記述(p.128/訳p.105)と普及時期の整理。 Encyclopaedia Iranica

- University of Oxford, Global Capitalism(教材PDF):VOCの1610年搬入。 globalcapitalism.history.ox.ac.uk

- Fitzwilliam Museum「Tea」:1658年ロンドン広告の定番引用。 The Fitzwilliam Museum

コメント