序論:静かなる触媒

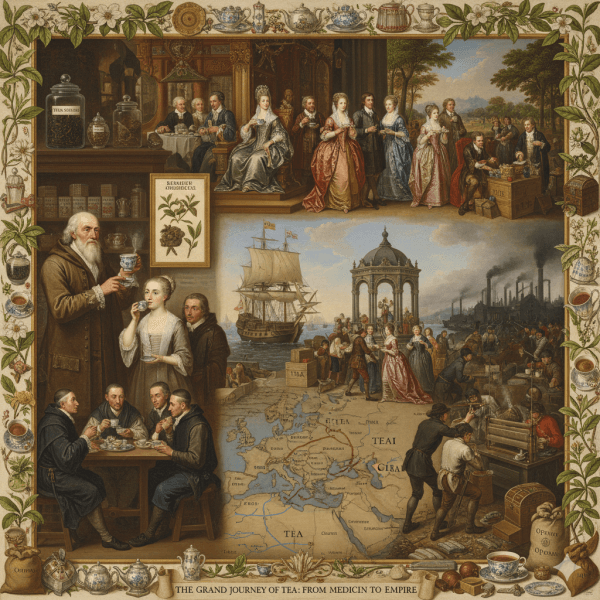

歴史の舞台において、世界を動かす力は必ずしも壮大な出来事や英雄的な行為から生まれるわけではない。時として、それは一枚の葉のように静かで、ありふれた存在から生じる。西洋世界における茶の物語は、まさにその典型である。単なる飲料に留まらず、茶は近代初期のグローバル化を映し出す縮図であり、個人の好奇心、企業の野心、医学理論、社会変革、帝国の侵略、そして産業スパイ活動が複雑に絡み合った歴史の原動力であった。

この報告書は、茶が西洋へと渡った壮大な旅路を、その過程で重要な役割を果たした人物たちの視点を通して詳細に描き出すことを目的とする。物語は、明代中国の社会を驚嘆の目で見つめたドミニコ会修道士ガスパル・ダ・クルス、中国文化の深奥に分け入り茶の社会的役割を記録したイエズス会士マテオ・リッチといった先駆者たちから始まる。やがて、オランダ東インド会社(VOC)という巨大な商業機械がこの葉を商品へと変え、ポルトガル王女カタリナ・デ・ブラガンサがイギリス宮廷に流行をもたらし、オランダ人医師コルネリス・ボンテクーがその薬効を熱烈に宣伝した。そして最終的には、大胆不敵な産業スパイ、ロバート・フォーチュンが中国の独占を打ち破り、茶の運命を永遠に変えることになる。

本報告は、一人の宣教師の日誌に記された異文化の発見から、帝国と革命の燃料となった一大商品へと至る茶の変遷を、年代的かつ主題的に追跡する。それは、一枚の葉がいかにして世界の版図を塗り替え、現代に至る我々の生活様式を形成したかを探る旅である。

あれ?持ってるティーカップが消える・・・。マジックみたいですが気にしないでください。

表1:西洋への茶の導入における主要人物

| 氏名 | 所属・役割 | 主要な活動時期 | 意義 |

| ガスパル・ダ・クルス | ドミニコ会修道士 | 1560年頃 | ヨーロッパ人として初めて中国で茶を味わい、その飲用について記述した人物の一人 。 |

| マテオ・リッチ | イエズス会宣教師 | 16世紀末 | 中国の茶文化に関する詳細な民族誌的記録をヨーロッパに提供 。 |

| オランダ東インド会社(VOC) | 貿易会社 | 1610年以降 | ヨーロッパへの茶の商業的輸入を初めて本格化させ、市場を創出 。 |

| ニコラス・テュルプ & コルネリス・ボンテクー | オランダ人医師 | 17世紀中盤~後半 | 茶を万能薬として宣伝し、ヨーロッパにおける需要を喚起 。 |

| カタリナ・デ・ブラガンサ | イギリス王妃 | 1662年以降 | イギリス宮廷において茶を社交的な飲み物として流行させる 。 |

| ウィリアム・ホガース & サミュエル・ジョンソン | 画家・文筆家 | 18世紀 | 茶の儀式をイギリスの文化的意識に深く根付かせる 。 |

| ロバート・フォーチュン | 植物学者・スパイ | 1848年~1851年 | 産業スパイ活動により中国の茶の独占を打ち破り、インドでの生産を可能にする 。 |

第I部:最初の一杯:宣教師と商人の見た茶(16世紀)

本章では、ヨーロッパ人が初めて茶という存在に体系的に触れた16世紀の記録を詳述する。この時期の茶は、まだ商業的な商品としてではなく、洗練され、ほとんど知られていない東洋文化の不可欠な要素として認識されていた。その知識の基盤を築いたのは、ポルトガルの宣教師と商人たちであった。

1.1 ポルトガルの先駆者たち:中国と日本での目撃録

16世紀、東アジアに進出したポルトガル人は、西洋世界と茶の最初の接点となった 。彼らの記録は、茶が単なる飲み物ではなく、高度な文明の象徴として西洋に紹介されたことを示している。

ドミニコ会の修道士ガスパル・ダ・クルスは、その中心人物の一人である。彼の著書『中国事物誌』(Tratado das coisas da China、1569/70年出版)は、マルコ・ポーロ以来、ヨーロッパで出版された中国に関する最初の専門書の一つとされる 。ダ・クルスは広東での短い滞在期間中、驚くべき観察眼で中国社会を記録した 。彼は中国の統治形態や航海術、音楽などをヨーロッパのものより優れていると評価しており、その称賛に満ちた記述の中で、茶についても言及している 。複数の資料が、彼を「茶を味わい、その消費について記述した最初の西洋人著者」として記録している 。彼の記述は、茶が単独の発見ではなく、西洋人が畏敬の念を抱いた高度な文明の一部として認識されたことを示している。

一方で、ポルトガル人による茶の発見は中国に限定されない。実際、より詳細な茶文化との接触は日本で先行していた。1547年、商人ジョルジェ・アルヴァレスは、日本に関する最初のヨーロッパ人による目撃記録をまとめ、その中で日本の喫茶の習慣に言及した 。彼の記述は、茶そのものへの理解が不十分で混乱が見られるものの、冬に「ある種のハーブの煎じ薬」を飲む習慣として記録しており、これがヨーロッパにおける茶の最初の、おぼろげな言及となった 。

これに続いたのが、イエズス会の宣教師ルイス・デ・アルメイダである。1562年10月25日付の彼の手紙は、日本人が自分たちの飲み物を指して「cha」という言葉を使っていることに言及した、ヨーロッパ初の記録である 。これらの日本からの報告は、ポルトガル人が単に飲み物としての茶だけでなく、茶道という高度に発達した茶の「文化」に最初から触れていたことを示しており、その後の西洋における茶の重要性の認識に影響を与えた 。

1.2 イエズス会の知識人:マテオ・リッチによる詳細な観察

短期滞在の商人と異なり、1582年以降、中国文化に深く没入したのがイタリア人イエズス会士のマテオ・リッチであった 。彼の詳細な日記は、西洋における初期の茶の理解を飛躍的に深める貴重な資料となった 。

リッチの記録は、茶が単なる飲料ではなく、中国の歓待と社会的交流の中心的な要素であることを明確に示している。彼は茶が「友人が訪ねてきたときに供され…会話をしている間、絶え間なく出される」と記し、その社会的機能を正確に捉えた 。また、「飲むというよりはすするものであり、常に熱いまま出される」という具体的な飲み方や、「やや苦みがあるが、不快な味ではない」という味覚に関する記述も残している 。

しかし、リッチの観察には限界もあった。彼は、「中国の古い書物にはこの特定の飲み物を示す表意文字がないため、その使用は中国人の間で長く続くものではないだろう」と誤った推測をしている 。この鋭い観察者による誤謬は、中国の歴史の深遠さと、当時のヨーロッパ人の理解の限界を浮き彫りにする。西洋人は茶という現象を観察してはいたが、その数千年にわたる文化的ルーツの、ほんの表層をなぞっていたに過ぎなかったのである 。

このように、16世紀における西洋の茶との出会いは、単一の出来事ではなかった。それは、ダ・クルスのような商人や修道士による断片的で表面的な観察と、リッチのような深く文化に根差した知識人による民族誌的な記録という、二つの異なる流れによって形成された。この二元的な認識、すなわち「商品としての茶」と「文化的産物としての茶」という視点は、その後の西洋における茶の歴史全体を規定していくことになる。布教を目的とし、文化の理解を重視したイエズス会士たちは茶の持つ文化的重要性を認識し 、一方で貿易に焦点を当てた商人たちはその製品としての価値に着目した 。この根本的な視点の相違こそが、西洋と茶の物語の出発点であった。

第II部:商業エンジン:オランダ東インド会社と一枚の葉の収益化(17世紀)

本章では、個人の発見から体系的な商業への移行を詳述する。オランダ東インド会社(VOC)が、いかにして茶を異国の珍品から、高価ではあるがヨーロッパで通用する商品へと変貌させたかを明らかにする。

2.1 グローバル商品の誕生

ポルトガル人が茶を発見し記録した最初のヨーロッパ人であったが 、その商業的輸入を本格化させたのはオランダ東インド会社(VOC)であった 。1610年頃、VOCは中国および日本から最初の緑茶の積荷をアムステルダムの港へ運び込んだ 。

この初期の貿易ルートは、中国からアムステルダムへの単純な直線ではなかった。VOCは準政府的な権限を持つ巨大企業であり、その広大なアジア域内貿易網を駆使した 。茶は、福建省のアモイ(厦門)などの港で中国商人から、あるいは日本の平戸にあった商館で買い付けられ、まずジャワ島のバンテンやバタヴィア(現在のジャカルタ)といったアジアにおける同社の拠点に集められた。その後、喜望峰を回る長い航海を経てヨーロッパへと運ばれたのである 。この多段階にわたる輸送プロセスは、当時の物流の複雑さと、アジア海域におけるVOCの戦略的優位性を示している 。

しかし、当初、茶はVOCの積荷の中では脇役に過ぎなかった。その量は、莫大な利益を生み出していた香辛料(胡椒、ナツメグ、クローブ)の貿易に比べれば微々たるものであった 。この事実は、茶の人気が最初から確立されていたわけではなく、市場を創出するための地道な努力の末に徐々に高まっていったことを物語っている。

2.2 言語に刻まれた交易路:「チャ」対「テー」

茶を指す言葉が世界で二系統に大別される事実は、17世紀の貿易ルートが言語に与えた影響を示す格好の事例である。

「チャ(cha)」の系統は、主にポルトガルの交易路と陸路からもたらされた。ポルトガルはマカオを拠点とし、広東で貿易を行ったため、広東語の発音である「チャ(chá)」を取り入れた 。この言葉はポルトガル語に借用され、またシルクロードを経由して陸路でペルシャ(チャイ、chai)やロシア(チャイ、чай)へと伝播した 。

一方、「テー(te)」の系統は、オランダの海洋交易路によって広まった。VOCは福建省のアモイ(厦門)や植民地であった台湾を主要な貿易相手としたため、現地の閩南語(びんなんご)方言における「茶(tê)」の発音を採用した 。この発音はオランダ語で「thee」となり、彼らの海上貿易の優位性を通じて、英語の「tea」、フランス語の「thé」、ドイツ語の「Tee」などの源流となった 。

この言語的な分岐は、単なる偶然ではない。それは17世紀のグローバルな貿易ルートの「化石記録」であり、アジア貿易の覇権をめぐるポルトガルとオランダの地政学的・商業的競争の直接的な証拠なのである。ポルトガルは16世紀半ばにマカオを拠点として先行し 、後発のオランダは1602年にVOCを設立すると、バタヴィアを中心に福建や日本に拠点を置く独自のネットワークを構築して対抗した 。茶を指す二つの言葉の分布図は、そのまま近代初期における両国の勢力圏の地図と重なるのである。

表2:茶の語源の旅路

| 語源 | 中国の源流(方言と港) | 主要な交易路 | 中心のヨーロッパ勢力 | 他言語への伝播例 |

| チャ(Chá) | 広東語(広州・マカオ) | 海路(ポルトガル)および陸路(シルクロード) | ポルトガル | Chá(ポルトガル語)、Chai(ペルシャ語、ヒンディー語、ロシア語)、Cha(日本語、韓国語) |

| テー(Tê) | 閩南語(アモイ・台湾) | 海路(オランダ) | オランダ | Thee(オランダ語)、Tea(英語)、Thé(フランス語)、Tee(ドイツ語)、Té(スペイン語) |

Google スプレッドシートにエクスポート

第III部:一杯の万能薬:ヨーロッパの想像力における薬としての茶

本章では、利用者の問いかけの中心である「茶が当初、薬として西洋に渡った」という仮説を深く掘り下げる。17世紀の医学理論における真摯な信仰と、洗練されたマーケティング戦略という二つの側面から、この現象を分析する。

3.1 異国の薬草ブーム

17世紀のヨーロッパ医学は、依然としてハーブ療法に大きく依存しており、「大航海時代」にもたらされた新種の植物への関心は非常に高かった 。茶、コーヒー、チョコレートといった異国の飲み物は、当初、食料品としてではなく、薬局で販売される強力な新薬として紹介されたのである 。この文脈の中で、茶はヨーロッパ市場に参入するための理想的な「物語」を持っていた。

3.2 オランダの「ティー・ドクター」たち

茶の薬効を最も熱心に説いたのは、オランダの医師たちであった。彼らの著作は、茶の需要を創出する上で決定的な役割を果たした。

その先駆けとなったのが、レンブラントの絵画『テュルプ博士の解剖学講義』で知られる著名な医師、ニコラス・テュルプである。彼は1641年の著書『医学観察録』(Observationes Medicae)の中で茶を絶賛し、「この植物に匹敵するものはない」と述べ、茶を飲む者は「あらゆる病気から免れ、極めて長寿を全うする」と主張した。さらに、頭痛から喘息に至るまで、数多くの病を治癒する力があると説いた 。

しかし、茶の最も熱烈な推進者は、コルネリス・ボンテクー、通称「テードクター(teedoktor)」であった 。1678年に出版された彼の『最も優れた薬草、茶に関する論考』(

Tractaat van het excellenste kruyd thee)は、一大センセーションを巻き起こした。ボンテクーは、腎臓結石から血行不良まで、あらゆる病を治すために、1日に50杯から200杯という驚異的な量の茶を飲むことを推奨した 。

彼の主張の背後には、単なる医学的信念以上のものが存在した。反対派は、彼が茶の独占輸入権を持つVOCに買収されたと主張した。そして実際に、VOCの取締役会が彼の宣伝活動に対して「謝礼金」を支払うことを議決した記録が残っている 。これは、医学的言説と商業戦略が明確に結びついていたことを示す動かぬ証拠である。

3.3 医学界の論争

茶の宣伝は、無批判に受け入れられたわけではない。1665年のジーモン・パウリのように、茶やコーヒーは体を乾燥させ、最終的には不能を引き起こす危険な薬物だと主張する反対意見も存在した 。この論争は、これら新奇で強力な物質の販売を拡大しようとする商人と、その供給を管理下に置こうとする医師たちの間の緊張関係を露呈させた 。

茶を「奇跡の薬」として位置づけることは、極めて意図的かつ重要な市場創出戦略であった。それは、消費者が未知の製品に対して法外な価格を支払うための、説得力のある論理的根拠を提供した。この医学的な枠組みは、17世紀版のマーケティング・キャンペーンであり、当時の「科学」の権威を利用して、植民地からの輸入品に対する消費者の需要を構築するものであった。利用者からの「薬として渡った」という仮説は正しいが、その背景には、純粋な医学的関心だけでなく、茶の唯一の輸入者であったVOCのような商業的利益団体による、需要創出を目的とした積極的な情報操作があった。この「薬としての時代」は、単なる歴史的な事実ではなく、近代初期における企業マーケティングと、利益のために科学的権威が利用された事例研究として捉えることができる。

第IV部:英国の熱狂:一杯の茶に国家のアイデンティティを築く

本章では、比較的に後発であった英国が、いかにして世界で最も象徴的な紅茶の国へと変貌を遂げたのかを多角的に分析する。英国における茶の成功は、王室の影響、新しい社交機関の出現、食文化の革新、そして労働者階級への浸透という、特異な要因の収斂によってもたらされたと論じる。

4.1 王室の刻印:カタリナ・デ・ブラガンサ

物語の中心には、1662年にチャールズ2世と結婚したポルトガル王女、カタリナ・デ・ブラガンサがいる 。当時、ロンドンのコーヒーハウスではすでに茶が知られていたが 、ポルトガルの洗練された宮廷で日常的に茶を飲んで育ったカタリナは、それを薬効のある珍品から、貴族の社交的な飲み物へと変貌させた 。

彼女が私室で女官たちと茶を飲む習慣は、女性を中心とした新しい社交儀礼を確立した 。詩人エドマンド・ウォラーが1663年に王妃の誕生日に捧げた頌歌は、「最高の薬草」の流行を彼女と明確に結びつけている 。さらに、彼女の持参金に含まれていたボンベイ港は、後に東インド会社に譲渡され、同社の東方貿易の重要な拠点となり、間接的に未来の茶貿易を促進する役割を果たした 。

4.2 公共圏の形成:コーヒーハウスからティー・ガーデンへ

17世紀のロンドンのコーヒーハウスは、茶が公に消費される最初の場所であった 。これらの「ペニー大学」は男性専用の空間であり、商業、ニュース、知的議論の中心地であった 。茶は、アルコールに代わる節度ある飲み物として、コーヒーやホットチョコレートと並んで提供された 。

しかし、社会的に革命的だったのは、18世紀に登場したヴォクソールやラネラといったティー・ガーデンであった 。コーヒーハウスとは異なり、これらの庭園は男女双方に開かれており、性別を問わない社交のための新しい、品位ある公共空間を創出した 。この変化は、茶をエリートや男性だけの世界から、より広範な社会階層へと根付かせる上で決定的に重要であった。

4.3 甘い革命:牛乳、砂糖、そして労働者階級

英国における茶の消費は、緑茶から紅茶への移行という重要な変化を遂げた。酸化度が高い紅茶は、中国からの長い船旅にも耐えうる堅牢さを持っていた 。この紅茶に牛乳と砂糖を加えるという革新が、その運命を決定づけた。牛乳は、力強い紅茶の苦味と渋みを和らげ、一説には壊れやすい磁器のカップを熱で割れるのを防ぐ役割も果たした 。そして、植民地のプランテーションから輸入された砂糖は、この飲み物を非常に口当たりの良いものにした。

この甘く、カフェインを含む紅茶は、産業革命期の英国労働者階級にとって不可欠な燃料となった 。砂糖からの安価なカロリーと、茶からの覚醒作用が、工場の過酷で長時間の労働に耐える力を労働者に与えたのである 。さらに、茶を淹れるために水を沸かすという行為は、意図せずして水媒介の病原菌を殺菌するという、公衆衛生上の絶大な効果をもたらし、より健康な労働力の創出に貢献した 。

4.4 芸術に映る新文化

茶の文化は、18世紀の芸術や文学にもその姿を現した。画家ウィリアム・ホガースは、『子供たちのティーパーティー』(1730年頃)などの作品で、ティーテーブルを舞台に、勃興しつつある中産階級の社会的虚飾や物質文化を風刺した 。

また、文豪サミュエル・ジョンソンは、自らを「やかんが冷める暇もない、筋金入りの恥知らずな茶飲み」と称したことで有名である 。彼の膨大な茶の消費と著作は、茶がいかに18世紀の知識人の日常生活に深く浸透していたかを物語っている。

英国における茶の勝利は、単なる味覚の問題ではなく、文化的な適応と社会的有用性がもたらした複雑なプロセスであった。それは、カタリナの宮廷におけるエリートの地位の象徴として、ティー・ガーデンにおける品位ある公共の社交の媒体として、そして産業労働者のための実用的なカロリーと覚醒作用を持つ飲料として、同時に機能する他に類を見ない多様性を持っていた。この、王室の流行によるトップダウンの普及と、産業上の必要性によるボトムアップの浸透という二方向からのアプローチが、フランスやオランダで茶が主に上流階級の飲み物であり続けたのとは対照的に 、英国文化における茶のユニークで永続的な地位を確立したのである。

第V部:一杯の代償:密輸、混ぜ物、そして帝国の紛争

本章では、茶の人気がもたらした暗黒面を探る。消費者の需要が、政府の政策と相まって、いかにして犯罪、公衆衛生の危機、そして最終的には国際戦争という影の経済を生み出したかを明らかにする。

5.1 密輸業者の暗躍:暴力的な闇市場

時に100%を超えることもあった政府による過酷な茶税は、合法的な製品をほとんどの国民の手の届かないものにした 。この状況が、密輸という巨大なビジネスを生み出す温床となった。

18世紀半ばには、英国で合法的に輸入される茶の量を、密輸される茶の量が上回っていたと推定されており、その量は年間700万ポンドにも達した可能性がある 。これは単なる軽犯罪ではなく、政府から莫大な税収を奪う、巨大な組織犯罪であった 。

この闇市場を支配していたのが、ケント州とサセックス州を拠点とするホークハースト・ギャングのような悪名高い密輸団であった。彼らはロマンチックな無法者などではなく、地域社会を恐怖に陥れ、情報提供者や税関職員を惨殺する暴力的な準軍事組織であった 。1747年に押収された茶を取り戻すためにプール税関を襲撃した事件は、彼らの大胆さを示す象徴的な出来事である 。

5.2 毒入りの一杯:混ぜ物スキャンダル

合法、非合法を問わず、茶の高価格は広範な混ぜ物行為を助長した。本物の茶に、スローベリーやトネリコの葉を混ぜて量を増やす、使用済みの茶葉を再利用する、さらには羊の糞を混ぜて質感をごまかすといった手口が横行した 。

特に危険だったのは、緑茶の色を模倣するために有毒な化学物質が使用されたことである。紺青(プルシアンブルー)や緑青(有毒な銅塩)などがこれにあたる 。この公衆衛生上の危機は、アーサー・ヒル・ハッサルなどの調査によって暴露され、最終的には1875年の食品薬品法(Sale of Food and Drugs Act)という画期的な法律の制定につながった。この法律は、税関にすべての輸入茶を検査する権限を明確に与えるものであった 。

5.3 アヘンという解決策:茶、銀、そして戦争

英国の飽くなき茶への需要は、中国との間に深刻な貿易不均衡を生み出した。中国商人は英国製品をほとんど求めず、東インド会社(EIC)は茶の代金を大量の銀で支払うことを余儀なくされ、国家の銀準備を枯渇させた 。

この問題を解決するため、EICはインド領でアヘンを栽培し、中国でこの依存性の高い薬物の市場を創出するという手段に出た。1830年代までに、この非合法なアヘン貿易は銀の流出を逆転させ、中国へのアヘン販売の利益が英国の茶貿易全体を賄うまでになった 。

1839年、林則徐が主導する中国政府が、壊滅的な被害をもたらしていたアヘン貿易の取り締まりを強化すると、英国は武力で応じた。アヘン戦争(1839-42年、1856-60年)として知られるこの戦争は、中国にとって屈辱的な敗北に終わり、香港の割譲、開港、賠償金の支払いを強要された。この戦争は、本質的に、英国の帝国商業が依存するようになった「アヘンと茶の交換」という貿易モデルを守るために戦われたのである 。そして、中国社会が受けた広範な薬物依存と社会的荒廃という代償は、計り知れないものであった 。

英国国民の「一杯の茶」への渇望は、国内と国外で直接的かつ暴力的な結末と結びついていた。国内では、政府の課税が犯罪の地下組織と公衆衛生の危機を生み出した。国外では、茶の代金を支払うという経済的要請が、大英帝国を国家主導の麻薬密売へと駆り立て、最終的には清朝中国の主権と経済を粉砕する戦争へと至らしめた。これは、ありふれた家庭の安らぎの裏に隠された、しばしば残忍なグローバル・サプライチェーンの実態を明らかにしている。

第VI部:独占の打破:スパイ活動、植物学、そしてグローバル・プランテーション

本章では、西洋が茶の支配権を確立するための最終段階、すなわち生産手段そのものを盗み出す過程を詳述する。ロバート・フォーチュンの物語を中心に、産業スパイ活動と農業のグローバル化の歴史における画期的な瞬間として位置づける。

6.1 任務:大英帝国の茶泥棒

アヘン戦争後、東インド会社は中国への依存を完全に断ち切るため、独自の茶の供給源を創設することを目指した。そのために、スコットランドの植物学者ロバート・フォーチュンに秘密任務を依頼した。その任務とは、中国の厳重に保護された茶の栽培地域に潜入し、茶の木や種子だけでなく、その栽培と製造に関する秘伝の技術をも盗み出すことであった 。

東インド会社が彼に与えた指示は明確であった。「最良の産地から茶の木と種子を収集しインドへ送ることに加え、中国人が実践している茶の栽培と製造に関する情報を得るあらゆる機会を活用することが、あなたの義務となる」 。

6.2 官僚に扮したスパイ

フォーチュンは、中国人官僚や商人に変装し、頭を剃り、偽の辮髪をつけ、外国人の立ち入りが禁じられていた内陸部へと旅をした 。

彼は生産工程のすべてを観察することに成功し、その過程で西洋の植物学者が数十年間解明できなかった重大な事実を発見した。それは、緑茶と紅茶が別々の植物から作られるのではなく、同じ植物(Camellia sinensis)に異なる加工法を施すことによって生まれるという事実であった 。

6.3 スパイ活動の戦利品

フォーチュンは、ウォードの箱(Wardian case)として知られる革新的な携帯温室を用いることで、2万本以上の茶の木と苗木を中国から密かに持ち出し、インドまでの長い船旅の間、それらを生かし続けることに成功した 。

さらに重要なことに、彼は経験豊富な中国人茶職人のチームを雇い、インドへ連れて行き、新しいプランテーションの設立を監督させた 。この人的資本の移転は、植物そのものの移転と同じくらい決定的な意味を持っていた。

6.4 その後:茶をめぐる新世界秩序

フォーチュンの任務は、見事な成功を収めた。これにより、英国はインドのアッサム地方やダージリン地方、そして後のセイロン(スリランカ)に、広大な工業規模の茶プランテーションを設立することが可能となった 。

この産業スパイ活動は、中国の数世紀にわたる独占を事実上打ち破った。フォーチュンの存命中に、インドは中国を抜いて世界最大の茶生産国となり、清朝中国の伝統的な茶産地は深刻な経済的打撃を受けた 。世界の茶生産の中心地は、力ずくで移動させられたのである。

ロバート・フォーチュンの任務は、資本主義が商業モデル(商品を取引する)から産業モデル(生産手段を管理する)へと移行する転換点を象徴している。それは、真の世界的支配は単に交易路を支配するだけでなく、商品そのものの知的財産と生物学的資産を所有することにあるという、大英帝国の認識を示していた。2世紀にわたり、東インド会社のビジネスモデルは中国から茶を「買う」ことに基づいていたが 、これは銀の流出という経済的脆弱性を生み出した。アヘン戦争はこの貿易の「条件」を管理するための暴力的な試みであったが、フォーチュンの任務は、中国の産業全体を大英帝国領内で複製することにより、貿易関係そのものを排除するという、より根本的な解決策であった 。彼は植物という「ハードウェア」だけでなく、製造ノウハウと熟練労働者という「ソフトウェア」をも盗み出したのである 。これは単なる窃盗ではなく、一つの産業全体の戦略的移転であり、知識と生物資源が帝国間の競争の対象となった、グローバル化の歴史における決定的な瞬間であった。

第VII部:茶の物質世界:磁器、ファッション、そしてスピード

本章では、茶の消費がもたらした強力な波及効果を検証する。一杯の飲み物への渇望が、いかにしてヨーロッパの装飾美術、ファッション、そして海運技術に大きな革新をもたらしたかを示す。

7.1 「白い金」の探求:中国磁器の模倣

茶の導入は、それにふさわしい茶器への需要を即座に生み出した。中国から輸入された、薄く、耐熱性があり、非多孔質の磁器は理想的であり、「白い金」として知られる非常に高価な贅沢品となった 。

この強烈な需要は、ヨーロッパの錬金術師や科学者たちによる、真の硬質磁器の製法の秘密を解明するための数十年にもわたる熱狂的な探求に火をつけた。その突破口は、1708年から1710年にかけてザクセンで、エーレンフリート・ヴァルター・フォン・チルンハウスとヨハン・フリードリッヒ・ベトガーの研究によって開かれ、マイセン磁器製作所の設立へとつながった 。

マイセンや、その後のイギリスのボウ、ウスターといった工場で生産された初期の製品は、中国の器形や装飾様式(シノワズリ)を色濃く模倣しており、輸入された茶文化がヨーロッパの美意識に与えた深い影響を物語っている 。

7.2 茶会のための装い:ティーガウンの社会的意義

ヴィクトリア朝時代にアフタヌーンティーが半私的な、女性が主催する社交行事として定着すると、それにふさわしい新しいカテゴリーのファッションが求められるようになった。「ティーガウン」は、コルセットなしで家庭内で着用できる、ゆったりとした構造の快適な衣服として登場した 。

ティーガウンは、ヴィクトリア朝の堅苦しいフォーマルな服装からの物理的な解放と、夫の同席なしに客をもてなすことが制限されていた社会的制約からの解放という、二重の意味で女性にとっての自由を象徴していた。それは、茶が生み出した新しい種類の社交空間のための衣服であった 。

7.3 クリッパー船レース:鮮度への渇望

19世紀半ば、東インド会社の独占が崩壊すると、「新鮮な茶ほど良質である」という信念が広まった。これは、スピードに対する強力な経済的インセンティブを生み出した 。

これが「クリッパー船の時代」の幕開けであった。この短いながらも栄光に満ちた時代、イギリスとアメリカの造船所は、世界最速の帆船を建造するために競い合った。特に、上海からロンドンを目指した1872年のカティーサーク号とサーモピレー号の有名な「グレート・ティー・レース」は、そのドラマ性を象徴する出来事であった 。

これらのレースは、大衆の想像力をかき立て、勝敗には莫大な金額が賭けられた。一つの商品への需要が、蒸気船とスエズ運河の開通によって帆船の時代が終わる直前に、いかにして海運技術をその頂点へと押し上げたかを示す好例である 。

茶を飲むという行為は、受動的なものではなかった。それは、磁器の化学からファッションデザイン、さらにはグローバルな海運の構造に至るまで、新しい製品と技術への需要を積極的に生み出す、強力な原動力であった。茶を飲むという儀式を適切に「演じる」ことへの渇望が、18世紀から19世紀のヨーロッパにおける主要な経済的・技術的推進力の一つであったことは間違いない。

結論:変化に浸された世界

本報告書で詳述したように、茶は静かでありながら、世界史を動かす強力な触媒であった。その旅路は、宣教師によって記述された異国の薬草から始まり、ヨーロッパの医学、社会習慣、ファッションを形成するグローバルな商品へと変貌を遂げた。

しかし、その歴史には暗い側面も存在する。茶への需要は、密輸と犯罪の地下経済を育み、アヘン貿易と帝国主義戦争の引き金となった。そして、その生産は最終的に、世界経済の秩序を塗り替える産業スパイ活動によって確保された。英国民の「一杯の茶」への渇望は、ケント州のホークハースト・ギャングの暴力、緑青で着色された「緑茶」による消費者の毒殺、そして清朝中国の帝国主義的隷属と、密接に結びついていたのである。

一杯の茶を飲むという今日の私たちの日常的な行為は、数世紀にわたる探検、商業、革新、そして紛争の集大成である。それは、一枚の葉の歴史が、まさに世界の歴史となりうることを示している。西洋と茶の出会いは、単なる文化交流の物語ではなく、近代世界を形成した欲望、権力、そして暴力の物語でもあるのだ。

コメント