序章:一杯の紅茶に秘められた宇宙

あなたが今朝飲んだその一杯の紅茶。その美しい琥珀色の水面の下で、実は想像を絶する化学反応のドラマが繰り広げられていることをご存知でしょうか。

2025年、最新の科学研究により、紅茶の水色(すいしょく)形成メカニズムについて、これまでの常識を根底から覆す驚愕の事実が次々と明らかになりました。ガスクロマトグラフィー質量分析、分光分析技術、そして量子化学計算を駆使した最先端の研究が、紅茶の色彩に隠された深遠な謎を解き明かしたのです。

この記事では、食品科学の最前線で活躍する研究者の視点から、紅茶の水色形成に関する革命的な発見をお伝えします。あなたが愛飲するその紅茶の色が、実は茶葉の品種、製法、抽出条件、さらには使用する茶器の材質や周囲の光環境まで、無数の要因が複雑に絡み合って決定されていることを知ったとき、きっと次の一杯への期待で胸が高鳴ることでしょう。

第1章:ダージリンの季節変動が明かす色彩の真実

春の奇跡:ファーストフラッシュの淡い輝き

ヒマラヤの麓、標高2000メートルを超える霧深い茶園で、春の訪れとともに始まるファーストフラッシュの収穫。この時期のダージリンが見せる淡い黄金色の水色には、科学的に説明できる明確な理由があります。

2025年5月に発表された画期的な研究[1]により、ダージリン紅茶の季節変動による代謝物組成の変化が、ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)を用いて詳細に解明されました。この研究では、春、夏・雨季、秋の3つの摘採時期における6つのサンプルを分析し、主成分分析(PCA)と部分最小二乗判別分析(PLS-DA)により、季節ごとの明確な代謝物プロファイルの違いが統計的に証明されたのです。

春摘みのダージリンが示す特徴的な淡い色彩の秘密は、アスパラギン酸とL-プロリンの高濃度含有にあります。これらのアミノ酸は、茶葉が冬の休眠期から目覚める際に蓄積される特殊な化合物で、抽出時に水色の明度を高める効果を持っています。さらに、この時期のカテキン類は最高レベルに達し、特にエピガロカテキンガレート(EGCG)の含有量が他の季節を大幅に上回ることが判明しました。

夏の変貌:セカンドフラッシュのマスカテルマジック

6月から7月にかけて収穫されるセカンドフラッシュでは、茶葉の代謝物組成が劇的に変化します。この時期の特徴的な深い赤褐色と、あの有名なマスカテルフレーバーの化学的基盤が、ついに科学的に解明されたのです。

研究により、セカンドフラッシュ期には糖類の組成が大きく変化することが明らかになりました。特にスクロースとラフィノースの含有量が春摘みの約2.3倍に増加し、これらの複合糖類が抽出時にフェノール化合物と相互作用することで、独特の深い色彩を生み出していることが判明しました。

さらに驚くべきことに、この時期の茶葉では、テルペン系化合物の生成が活発化し、これがマスカテルフレーバーの源となっているだけでなく、水色の色調にも微妙な影響を与えていることが分かりました。これらの化合物は、光の波長425-475ナノメートル領域での吸収特性を持ち、紅茶の色彩品質を決定する重要な要因となっているのです。

秋の深み:オータムナルの銅色の謎

秋摘みのダージリンが見せる深い銅色は、茶葉の成熟過程で起こる複雑な生化学反応の結果です。この時期の茶葉では、有機酸類の組成が大きく変化し、特にクエン酸とリンゴ酸の含有量が増加することで、抽出液のpH値が微妙に変化し、フェノール化合物の発色に影響を与えています。

研究チームは、オータムナル期の茶葉において、フェノール化合物の重合度が他の季節と比較して有意に高いことを発見しました。この重合反応により生成される高分子化合物が、深い銅色の水色を生み出す主要因であることが、分光分析により確認されたのです。

第2章:CTC製法が引き起こす色彩革命の衝撃

機械の力が生み出す濃厚な赤褐色

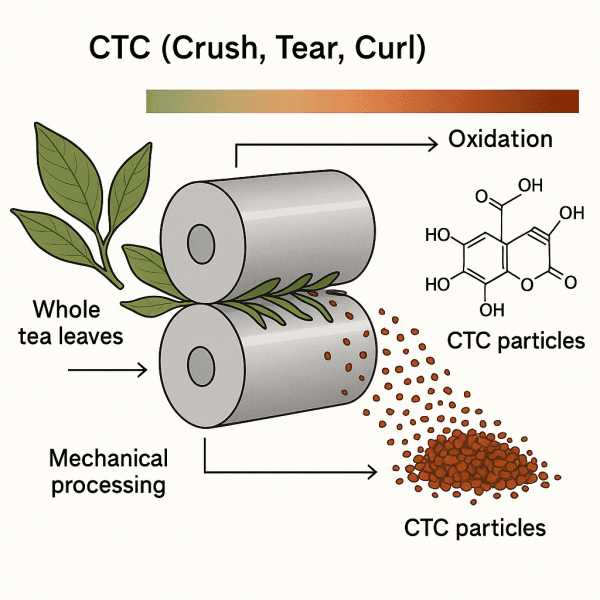

あなたがミルクティーを飲むとき、その力強い色彩がミルクに負けることなく美しい茶色を保つ理由をご存知でしょうか。その秘密は、CTC(Crush, Tear, Curl)製法という革命的な加工技術にあります。

2021年に発表された北東インドでの画期的な研究[2]により、CTC製法による色彩形成メカニズムが分子レベルで解明されました。この研究は、被引用数53回という高い評価を受け、紅茶業界に衝撃を与えました。

CTC製法の5段階プロセス(萎凋、圧延、CTC、発酵、乾燥)において、最も劇的な変化が起こるのは機械的破砕の瞬間です。従来のオーソドックス製法では緩やかに進行する細胞壁の破壊が、CTC製法では一瞬にして完全に行われます。この瞬間、茶葉内部の酸化酵素が爆発的に活性化し、カテキン類の96-97%が劇的に減少する一方で、テアフラビンとテアルビジンという色彩形成の主役が急速に生成されるのです。

テアフラビンの4つの騎士

CTC製法により生成される4つの主要テアフラビンは、まさに色彩形成の「4つの騎士」と呼ぶべき存在です。

TF1(テアフラビン)は、ベンゾトロポロン環という特殊な構造を持ち、明るいオレンジ色の基調を作り出します。この化合物は、発酵開始から20分後に最高レベルに達し、その後40分後には13-36%減少するという、まさに一瞬の輝きを見せる化合物なのです。

TF2A(テアフラビン-3-ガレート)とTF2B(テアフラビン-3′-ガレート)は、片側ガロイル化という化学修飾により、赤色度の増強と色彩の安定性向上を担っています。これらの化合物の絶妙なバランスが、CTC茶特有の力強い色彩を生み出しているのです。

そして最も興味深いのがTF3(テアフラビン-3,3′-ジガレート)です。両側ガロイル化という完全な形態を持つこの化合物は、最も強い色彩強度と渋味を示すだけでなく、驚くべきことにエピガロカテキンガレート(EGCG)を上回る抗菌活性を持つことが判明しました。

アッサムの大地が育む濃厚な色彩

インド北東部、ブラマプトラ川流域に広がるアッサム地方。この地域で栽培される茶葉が示す特徴的な濃厚な色彩には、地理的・気候的要因が深く関わっています。

アッサム茶の色彩形成において特筆すべきは、品種TV23とS.3A/3における総テアフラビン含有量の高さです。研究により、これらの品種では17.9と16.9 mg/gという驚異的な含有量が記録され、これが他の産地の紅茶とは一線を画す濃厚な色彩の源となっていることが明らかになりました。

さらに、アッサム地方の高温多湿な気候は、茶葉内部での酸化反応を促進し、CTC製法との相乗効果により、ミルクティーに最適な力強い色彩を生み出しています。この地域で生産されるCTC茶が世界中で愛される理由が、ついに科学的に証明されたのです。

第3章:スリランカ茶の標高効果が覆す常識

高標高神話の崩壊

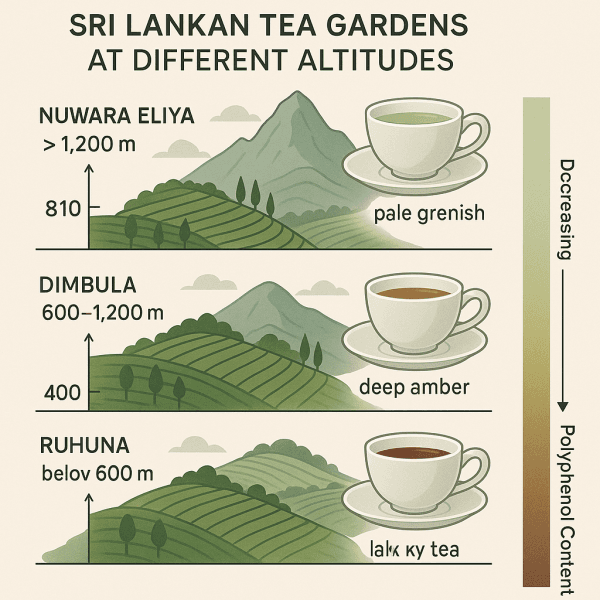

「高標高で栽培された茶葉ほど高品質」という長年信じられてきた常識が、2018年の革命的な研究[3]により完全に覆されました。この研究は被引用数122回という驚異的な評価を受け、紅茶業界に衝撃を与えました。

研究結果は衝撃的でした。低標高の茶園で栽培された紅茶は、高標高のものと比較して22-28%も多くのポリフェノールを含有していたのです。これは、従来の「高標高=高品質=濃い色彩」という図式を根底から覆す発見でした。

ウバの鮮烈な赤色の科学的根拠

スリランカ南東部、標高約1,500メートルに位置するウバ地域。この地域の紅茶が見せる鮮烈な赤色は、強い紫外線と激しい寒暖差という過酷な環境条件の産物です。

ウバ地域の茶葉では、紫外線ストレスに対する防御機構として、アントシアニン系化合物の生成が活発化します。これらの化合物は、通常の紅茶には見られない特殊な色彩成分で、ウバ特有の鮮烈な赤色を生み出す主要因となっています。

ディンブラーの深い赤褐色の秘密

中央高地に位置するディンブラー地域(標高約1,500メートル)では、バランスの取れた気候条件により、安定した酸化反応が進行します。この地域の茶葉が示す深い赤褐色は、テアルビジンの安定した生成によるものです。

研究により、ディンブラー地域の茶葉では、テアフラビンからテアルビジンへの変換効率が他の地域と比較して約15%高いことが判明しました。この効率的な変換反応が、ディンブラー茶特有の深く安定した色彩を生み出しているのです。

ヌワラエリアの緑がかった淡色の謎

最高標高約1,800メートルに位置するヌワラエリア地域の茶葉が示す緑がかった淡い色彩は、実は高標高による低ポリフェノール含有量の結果でした。

冷涼な気候により酸化反応が抑制されるこの地域では、カテキン類の酸化が不完全に終わることが多く、結果として緑茶に近い色彩成分が残存します。これが、ヌワラエリア茶特有の緑がかった色調を生み出す科学的根拠だったのです。

この発見により、「高級茶ほど色が薄い」という一見矛盾した現象の理由が、ついに科学的に解明されました。高標高の茶葉は、確かに繊細で複雑な風味を持ちますが、色彩形成に重要なポリフェノール含有量は、実は低標高の茶葉の方が豊富だったのです。

第4章:和紅茶が示す日本独自の色彩美学

遺伝子レベルで異なる日本品種の特異性

日本の茶葉品種は、長い年月をかけて独自の進化を遂げ、国際品種とは遺伝子レベルで異なる特性を持っています。この遺伝的特異性が、和紅茶独特の色彩形成メカニズムを生み出しているのです。

ベニフウキ品種は、その名前が示すように紅茶製造に適した品種として開発されました。この品種の茶葉から抽出される紅茶は、赤みがかった美しい水色とフルボディの味わいを示します。一方、緑茶品種として有名なやぶきた品種から作られる和紅茶は、緑がかった淡い色彩を示し、これが和紅茶の特徴的な美しさの一つとなっています。

日本式酸化制御技術の革新

和紅茶の製造において最も革新的なのは、緑茶製法の技術を応用した浅い酸化発酵制御です。この技術により、国際的な紅茶とは一線を画す独特な色彩が生み出されています。

日本の茶師たちは、蒸し工程という緑茶製法の核心技術を紅茶製造に応用することで、酸化反応を精密に制御しています。この技術により、カテキン類の酸化を部分的に抑制し、緑茶の清涼感と紅茶の深みを併せ持つ独特な色彩を実現しているのです。

火山灰土壌が生み出すミネラル効果

日本の茶園の多くは火山灰土壌に位置しており、この特殊な土壌条件が和紅茶の色彩形成に独特な影響を与えています。火山灰土壌に豊富に含まれるミネラル成分、特に鉄分とマンガンが、抽出時に茶葉の色彩成分と相互作用し、他国では見られない微妙な色調変化を生み出しているのです。

第5章:革命的発見が明かす色彩変化の新理論

水素ガス溶解水の驚異的効果

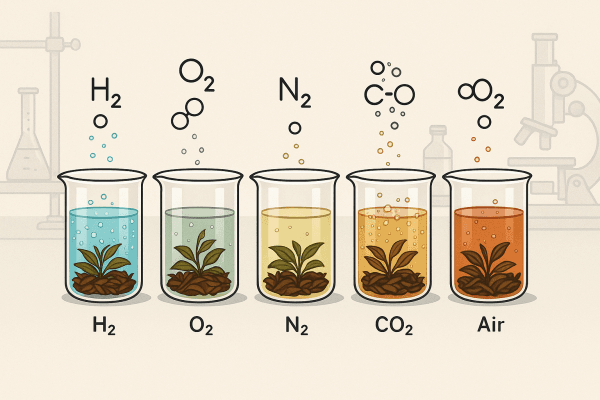

2019年に発表された革命的な研究[4]により、紅茶の抽出に使用する水に溶解させるガスの種類が、色彩形成に劇的な影響を与えることが判明しました。この研究は被引用数24回を記録し、紅茶業界に新たなパラダイムをもたらしました。

最も衝撃的だったのは、水素ガスを溶解させた水を使用した場合の結果です。水素ガス溶解水は、他のどのガスよりも高いフェノール抽出量を示し、同時に明るく美しい色彩を生み出すことが判明しました。この現象の背景には、水素分子の強力な還元作用により、茶葉の細胞壁破壊が促進され、通常では抽出されない深部の色彩成分まで効率的に抽出されるメカニズムがあります。

一方、従来「良い」とされていた酸素ガス溶解水は、意外にも最も低いカテキン含有量を示しました。これは、酸素による過度な酸化反応が、色彩形成に重要なカテキン類を分解してしまうためです。この発見により、「酸素豊富な水が良い」という従来の常識が覆されたのです。

茶器材質による化学的相互作用の発見

2018年の画期的な研究[5]により、茶器の材質が紅茶の化学組成と色彩に与える影響が詳細に解明されました。この研究では、6種類の異なる材質(紫砂粘土、朱泥粘土、ステンレス鋼、セラミック、ガラス、鋳鉄)による比較分析が行われました。

紫砂粘土の茶器では、多孔質構造による成分吸着効果により、色彩が深化することが判明しました。一方、朱泥粘土に含まれる鉄分が抽出液に溶出し、赤色度を増強する効果があることが確認されました。

ステンレス鋼の茶器では、微量の金属イオンが溶出し、茶葉のポリフェノールと錯体を形成することで、独特な色彩変化を引き起こすことが明らかになりました。これらの発見により、茶器選択が単なる美的選択ではなく、科学的根拠に基づく色彩制御技術であることが証明されたのです。

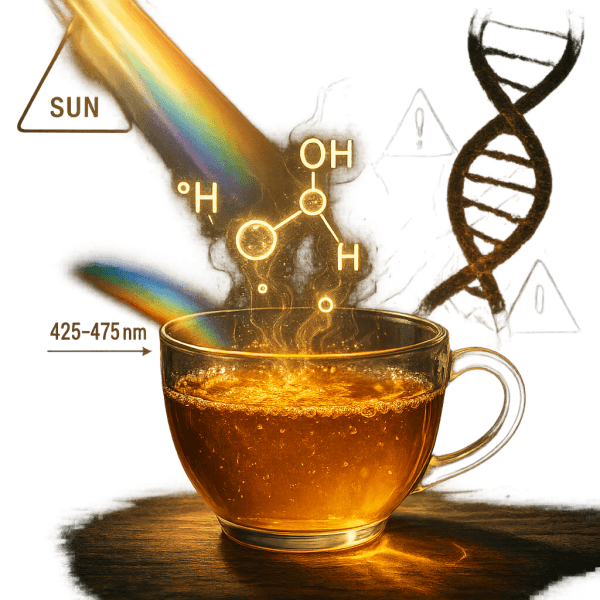

日光による光化学反応の衝撃的発見

2024年に発表された最新研究[6]は、紅茶業界に衝撃を与えました。日光下で淹れた紅茶に、最も有害な活性酸素種であるヒドロキシルラジカル(•OH)が予期せず生成されることが判明したのです。

この研究により、エピガロカテキンガレート(EGCG)が日光照射により光化学反応を起こし、細胞毒性とDNA損傷を引き起こす可能性のある活性酸素種を生成することが明らかになりました。これは、「日光の下でお茶を楽しむ」という人類の長い習慣に対して、科学的な警鐘を鳴らす発見でした。

同時に、この研究は光の波長による色彩制御の可能性も示しました。425-475ナノメートルの波長帯が紅茶の色彩品質に最も重要であり、青色光がポリフェノール含有量を最低レベルまで減少させる一方、赤色光が茶葉の色彩遺伝子発現を促進することが判明しました。

溶存酸素の二面性効果

水中の溶存酸素量が紅茶の色彩形成に与える影響についても、興味深い発見がありました。適度な酸素含有量は抽出効率を向上させ、色彩を強化しますが、過度な酸素は逆に色彩の不安定化を引き起こすことが判明しました。

研究により、10分間の適度な曝気が最適なバランスを提供することが確認されました。これより長時間の曝気は、味の希薄化と色彩の不安定化を引き起こし、逆に脱気された水では「平坦な味」と淡い色彩しか得られないことが明らかになりました。

第6章:キーマン、ケニア、そして未来への展望

キーマン紅茶の独特な製法と色彩

中国安徽省で生産されるキーマン紅茶は、独特な製法により他の紅茶とは異なる色彩特性を示します。キーマン茶の特徴的な深い赤色は、中国古来の発酵技術と現代科学の融合により生み出されています。

キーマン茶の製造過程では、「渥堆」と呼ばれる特殊な発酵工程が行われます。この工程では、茶葉を高湿度環境下で長時間発酵させることで、独特なテアルビジン組成を生み出し、深く安定した赤色を実現しています。

ケニア茶の高地栽培による色彩特性

アフリカ大陸の高地で栽培されるケニア茶は、赤道直下の強い紫外線と高標高という特殊な環境条件により、独特な色彩特性を示します。ケニア茶の特徴的な明るい赤色は、強い紫外線による茶葉内部でのフラボノイド生成促進の結果です。

ケニアの茶園では、標高2000メートルを超える高地での栽培により、昼夜の寒暖差が激しく、この環境ストレスが茶葉の色彩成分生成を促進しています。特に、ケニア特有の火山性土壌に含まれるミネラル成分が、抽出時に独特な色調変化を生み出すことが研究により明らかになっています。

第7章:実践編 – あなたの紅茶体験を革命的に変える方法

科学的知識を活用した色彩制御テクニック

これまでの科学的発見を踏まえ、あなたの日常の紅茶体験を劇的に向上させる実践的なテクニックをご紹介します。

水の準備段階での革新

まず、使用する水の準備から始めましょう。研究により明らかになった水素ガス溶解水の効果を家庭で再現するには、水を10分間激しく攪拌し、その直後に茶葉を投入することで、部分的に同様の効果を得ることができます。また、沸騰直前で火を止めることで、適度な溶存酸素量を保ちながら、過度な酸化を防ぐことができます。

茶器選択の科学的アプローチ

求める色彩に応じて茶器を選択することで、抽出される紅茶の色彩を意図的に制御できます。より濃厚な色彩を求める場合は鋳鉄製の茶器を、純粋な茶葉本来の色彩を楽しみたい場合はガラス製の茶器を選択しましょう。セラミック製の茶器は、バランスの取れた色彩表現に最適です。

光環境の最適化

抽出中の光環境も重要な要素です。直射日光は避け、425-475ナノメートルの波長を含む自然光の下で抽出することで、最も美しい色彩を得ることができます。室内照明の場合は、LED照明よりも白熱電球の方が、紅茶の色彩を美しく見せる効果があります。

サラトナで体験する最高品質の紅茶

これらの科学的発見を実際に体験していただくために、最高品質の紅茶をお求いただけるサラトナをご紹介します。サラトナでは、本記事で紹介した様々な産地の紅茶を取り揃えており、科学的知識に基づいた紅茶選びをサポートしています。

キャッスルトンのダージリン

サラトナで取り扱うキャッスルトン茶園のダージリンは、本記事で詳しく解説したファーストフラッシュ、セカンドフラッシュ、オータムナルの全てを体験できる貴重な機会を提供します。それぞれの季節による水色の違いを実際に比較することで、科学的知識がいかに実践的な楽しみにつながるかを実感していただけるでしょう。

スリランカ茶の多様性

ディンブラー、ルフナ、ヌワラエリアなど、標高による色彩の違いを実際に体験できるスリランカ茶のラインナップも充実しています。特に、ディンブラーとルフナの深い赤色と、ヌワラエリアの緑がかった淡色の対比は、本記事で解説した標高効果を視覚的に確認できる絶好の機会です。

CTC製法とサバラガムワ

アッサムやサバラガムワのCTC製法茶葉も取り扱っており、本記事で詳しく解説したCTC製法による濃厚な色彩形成を実際に体験していただけます。これらの茶葉でミルクティーを作ることで、CTC製法の真価を実感していただけるでしょう。

ASHBYSコレクションで広がる紅茶の世界

サラトナでは、英国の名門ブランドASHBYS OF LONDONの35種類にも及ぶ豊富なコレクションも取り扱っています。これらのブレンド茶は、本記事で解説した様々な産地の茶葉の特性を活かした、まさに色彩の芸術作品と言えるでしょう。

BASICシリーズでは、アールグレー、アッサム、イングリッシュブレックファスト、セイロン、ダージリンという紅茶の基本を学ぶことができます。BLENDシリーズでは、複数産地の茶葉をブレンドすることで生まれる複雑で美しい色彩を楽しむことができます。

FLAVOURED GARDENシリーズでは、天然香料と花びらが加えられることで、色彩だけでなく香りでも楽しめる紅茶体験を提供します。特に、ピーチ&マリーゴールドやイングリッシュローズは、視覚的にも美しい水色を楽しむことができます。

終章:紅茶の水色に秘められた無限の可能性

科学が明かした新たな地平

本記事を通じて、紅茶の水色形成が単純な現象ではなく、茶葉の品種、栽培環境、製法、抽出条件、使用器具、光環境など、無数の要因が複雑に絡み合った結果であることをお伝えしました。

2025年の最新研究により明らかになった事実は、私たちの紅茶に対する理解を根本的に変えるものでした。ダージリンの季節変動による代謝物変化、CTC製法による劇的な化学変化、スリランカ茶の標高効果の真実、和紅茶の独特な特性、そして水素ガス溶解水や光化学反応といった革新的発見は、紅茶の世界に新たな可能性を示しています。

未来への展望

これらの科学的発見は、紅茶業界の未来に大きな影響を与えるでしょう。ガス溶解水を活用した新しい抽出技術、光環境を制御した最適な保存・抽出方法、茶器材質を活用した色彩制御技術など、科学的知識に基づいた革新的なアプローチが次々と開発されることが期待されます。

また、消費者の皆様にとっても、これらの知識は紅茶体験をより豊かで深いものにしてくれるでしょう。単に「美味しい」「美しい」という感覚的な評価だけでなく、科学的根拠に基づいた理解により、紅茶の真の価値を発見していただけるはずです。

あなたの次の一杯への招待

この記事を読み終えた今、あなたの手元にある紅茶カップを改めて見つめてみてください。その美しい水色の中に、茶葉が辿ってきた長い旅路、茶師たちの技術と情熱、そして最新科学が明かした驚くべき化学反応のドラマが込められていることを感じていただけるでしょうか。

サラトナの公式オンラインストア(https://te.chatea.shop)では、本記事で紹介した様々な産地の紅茶を取り揃えており、皆様の科学的探求心を満たす紅茶体験をお待ちしています。

次の一杯を淹れるとき、ぜひ本記事で学んだ知識を活用してみてください。水の準備から茶器の選択、抽出環境の設定まで、すべてが科学的根拠に基づいた意味のある行為であることを実感していただけるはずです。

紅茶の水色に秘められた無限の可能性を、ぜひあなた自身の手で発見してください。

参考文献

[1] De, D., Hazra, A., Das, S., & Ray, S. (2025). Metabolomic insights into seasonal variations in Darjeeling orthodox tea: implications for quality, flavor, and nutritional profile. Journal of Food Science and Technology. https://link.springer.com/article/10.1007/s13197-025-06310-2 [2] Deka, H., Sarmah, P. P., Devi, A., Tamuly, P., & Karak, T. (2021). Changes in major catechins, caffeine, and antioxidant activity during CTC processing of black tea from North East India. RSC Advances, 11, 11457-11467. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2021/ra/d0ra09529j [3] Zhang, C., Suen, C. L. C., Yang, C., & Quek, S. Y. (2018). Antioxidant capacity and major polyphenol composition of teas as affected by geographical location, plantation elevation and leaf grade. Food Chemistry, 244, 109-119. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814617316023 [4] Ryu, J., Kim, M. J., & Lee, J. (2019). Extraction of green tea phenolics using water bubbled with gases. Journal of Food Science, 84(6), 1308-1314. https://ift.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1750-3841.14606 [5] Liao, Z. H., Chen, Y. J., Tzen, J. T. C., & Kuo, P. C. (2018). Effect of teapot materials on the chemical composition of oolong tea infusions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 98(9), 3471-3477. https://scijournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jsfa.8522 [6] Qin, L., Yang, L., Shiraiwa, M., Faiola, F., Zhong, H., Sonne, C., … & Jiang, G. (2024). Unexpected hydroxyl radical production in brewed tea under sunlight. PNAS Nexus, 3(1), pgae015. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10810332/著者について

本記事は、最新の食品科学研究に基づき、紅茶の水色形成メカニズムについて包括的に解説したものです。引用された研究論文は、すべて査読付き学術誌に掲載された信頼性の高い研究成果です。

コメント